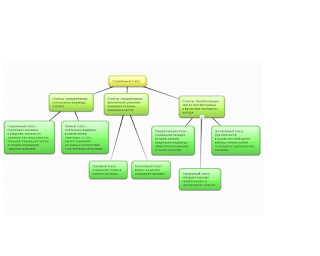

Социальный статус

Соотносительное положение индивида или социальной группы в социальной системе, определяемое по ряду признаков, характерных для данной системы

Каждый социальный статус – это оценка, добиваясь которой, субъект усваивает социальные нормы и представления, фиксируемые как предписанная данному положению совокупность прав и обязанностей, реализация которых формирует социальную роль

- Статусный набор - совокупность всех статусов данного индивида

- Главный статус – наиболее характерный для данного индивида статус, по которому его выделяют окружающие или с которым они отождествляют его

- Предписанный социальный статус – полученный независимо от воли субъекта, чаще всего при рождении

- Достигаемый социальный статус – приобретенный усилиями индивида

- Общество считается тем демократичнее и цивилизованнее, чем более в нем распространены достигаемые статусы и чем большую роль они играют в общественной жизни

- Социальный статус – положение личности в масштабах всего общества или большой социальной группы

- Личный статус – положение личности в малой социальной группе, которое зависит от личных качеств, от субъективного отношения близких людей

- Социальный и личный статус могут не совпадать

Социальная роль

Роль определяется:

— названием;

— социальным статусом индивида;

— выполняемой функцией в системе социальных отношений;

— ожиданиями окружающих.

- Нормативно одобренный, относительно устойчивый образец поведения (включая действия, мысли и чувства), воспроизводимый индивидом в зависимости от социального статуса или позиции в обществе

- С одним и тем же статусом связано выполнение множества ролей

- Социальные роли могут носить формальный и неформальный характер

- Ролевое поведение – реальное поведение того, кто выполняет определенную социальную роль

- Для успешного выполнения той или иной роли недостаточно только социальных норм: важно, как эти нормы восприняты, усвоены личностью.

- В процессе осуществления социальных ролей могут возникать определенные трудности (ролевые напряжения) и конфликты (ролевые конфликты)

Система ролей (По Т.

Парсону)

- Эмоциональная

- Способ получения

- Масштаб

- Формализация

- Мотивация